Fenêtre sur le passé : L'Unité des enquêtes spéciales

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) était une unité de police militaire spécialisée qui a fourni aux Forces canadiennes des services de contre-ingérence et d'enquêtes criminelles du 1er avril 1966 au 1er avril 1998. L'UES a été modelée sur l'ancienne unité de l'Aviation royale canadienne du même nom. Après 32 ans de service fier et distingué à travers le monde, l'UES des Forces canadiennes a été dissoute sur la base des recommandations formulées dans le rapport Dickson pour séparer les fonctions de sécurité et d'enquête criminelle.[1] A ce titre, l'UES a été remplacée par deux nouvelles unités :

- l'Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes (UNCIFC), relevant du Chef du renseignement de la Défense; et

- le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), relevant du Grand Prévôt des Forces canadiennes.

En 1990, un article détaillé est publié dans Sentinelle (revue des Forces canadiennes) expliquant le rôle et le fonctionnement de l'UES. Cet article, qui fournit un récit fascinant de cette unité historique de la police militaire, est réimprimé dans son intégralité ci-dessous.[2]

L'Unité des enquêtes spéciales

Policiers militaires en civil

Texte: Adjudant Vic Johnson

Illustrations: Dave Doran

Illustrations: Dave Doran

Ce sont des gens un peu étranges. Ils portent des vêtements civils et n'ont pas la coupe de cheveux réglementaire. Ils conduisent des voitures banalisées et sont très discrets quant à leur occupation. Qui sont-ils et que font-ils?

Ce sont les membres de l'Unité des enquêtes spéciales (UES), une vaste organisation dont le quartier général est à Ottawa et qui compte 24 bureaux dans tout le Canada et en Europe.

« Le rôle premier de l'UES consiste à mener des enquêtes et des opérations de contre-renseignement »,[3] déclare le lieutenant-colonel Peter Maclaren, commandant de l'unité. « Lorsque les services de renseignement ennemis s'adonnent à des activités hostiles, notamment l'espionnage, le sabotage ou la subversion, leurs cibles préférées sont les personnes qui ont des problèmes personnels. Ils essaient de recruter ces personnes au moyen de la corruption, de l'exploitation sexuelle, du chantage ou des menaces. C'est pourquoi il est important de vérifier en profondeur l'information que l'on possède sur les personnes qui auront accès à des renseignements classifiés dont la divulgation pourrait avoir des conséquences graves. »

« Les enquêtes menées afin d'attribuer les attestations de sécurité aux militaires constituent 70 p. cent de notre travail, ajoute le lieutenant-colonel Maclaren. Nous traitons jusqu'à 5 000 dossiers par année. »

Seuls les membres de la police militaire qui semblent posséder des aptitudes particulières dans le domaine des enquêtes sont choisis pour faire ce travail. « Mais s'ils ne sont pas doués pour les relations sociales, c'est inutile, précise le lieutenant-colonel Maclaren. Ils doivent se sentir à l'aise dans n'importe quel milieu. »

TRAVAIL SPÉCIAL

En raison de la nature particulière du travail de l'UES, ii existe de nombreux mythes et préjuges au sujet de son mode d'organisation et de son fonctionnement. « A cause de cela, nous souffrons d'un problème d'image auquel nous aimerions remédier », déclare-t-il.

L'une des fausses opinions qui circule veut que des enquêteurs de l'UES pénètrent dans des unités et agissent comme agents secrets.

|

« Cela est entièrement faux, proteste le lieutenant-colonel. Le travail d'infiltration est presque impossible dans le milieu militaire. Imaginez que vous prétendriez être quelqu'un d'autre dans les Forces canadiennes. Combien de temps cela pourrait-il durer avant qu'on vous reconnaisse? La principale raison pour laquelle les enquêteurs portent des vêtements civils est qu'ils exercent la plupart de leurs activités en dehors du milieu militaire et doivent rencontrer des civils. Par ailleurs, la présence d'un policier militaire en uniforme soulèverait des doutes dans l'entourage de la personne faisant l'objet de l'enquête. Par conséquent, le port de vêtements civils facilite le travail. »

Une enquête sur le terrain ne peut être faite sans le consentement de la personne intéressée et l'autorisation de la direction des Attestations de sécurité du QGDN. Les sources d'information sont les voisins, les collègues de travail et les dossiers de la police.

|

« Nous vérifions les renseignements que les gens indiquent sur leur formule [sic] de demande d'attestation de sécurité », précise l'adjudant-maitre Al Mossman, commandant de la section de Toronto. « Nous conservons par exemple les bottins téléphoniques pendant plusieurs années. Si une personne indique sur la formule [sic] qu'elle a vécu à telle adresse en 1981, il ne nous faut que quelques minutes pour vérifier ce renseignement. Nous voulons nous assurer que cette personne dit la vérité. »

« Nous essayons d'obtenir le plus de renseignements positifs qu'il est possible d'obtenir sur la personne intéressée, avoue-t-il. Une information négative complique l'enquête et nécessite des preuves. Cela nous donne des maux de tête. Mais lorsqu'on a de bonnes raisons de croire qu'une personne ayant accès à des renseignements classifiés consomme des drogues illicites, flâne dans des toilettes publiques ou dépense aux courses l'argent qui devrait servir à faire vivre sa famille, il est certain que l'UES poussera l'enquête plus loin. »

Les renseignements personnels obtenus dans le cadre d'une enquête sur place sont envoyés à la direction des Attestations de sécurité, où ils sont conservés. Ces renseignements ne peuvent être mis à la disposition d'autres organismes. Si l’enquêteur découvre que la personne a commis un acte criminel, il transmet cette information au corps policier concerné afin qu'il y donne suite. Toutefois, ce genre de renseignement ne peut habituellement pas être utilisé en cour parce que les enquêteurs ne font aucune mise en garde avant les entrevues.

« Lorsqu'on entre au service de l'UES, on troque l'uniforme de policier contre l'habit d'enquêteur », déclare le lieutenant Rod Manderson du détachement de l'UES de Toronto. « Nous cherchons simplement à savoir si nous pouvons compter sur la loyauté des militaires et si nous pouvons leur faire confiance. Il existe de nombreux mécanismes pour protéger les personnes non coupables contre de fausses allégations. »

DIFFÉRENTS TYPES DE CRIME

Il arrive que le QGDN confie à l'UES le mandat d'enquêter sur des actes criminels qui pourraient avoir été commis par des militaires, notamment des fraudes importantes, des vols d'arme ou des incendies criminels. Grace à leurs habilités à enquêter ainsi qu'aux ressources et au matériel dont ils disposent, les membre de l'UES peuvent assumer la responsabilité de cas qui ne sont pas à la portée de la section de police militaire d'une base. Ce matériel comprend les dispositifs de surveillance, l’équipement photographique et le polygraphe, ou détecteur de mensonge.

|

L'enquête sur le meurtre d'une personne à charge d'un militaire canadien qui a été commis récemment en Hongrie est un exemple de la nature des activités de l'UES. En raison des circonstances exceptionnelles entourant le crime et de l'endroit où il a été commis, une équipe de l'UES s'est rendue sur les lieux pour enquêter.

« En général, c'est la police militaire locale qui fait enquête à la suite d'un suicide ou d'un crime grave », indique le major David McElrea, officier supérieur des opérations au QG de l'UES. « Cependant, si un militaire détenant une cote de sécurité élevée est en cause, on fait également appel à l'UES. Qu'est-ce-qui inquiétait tant cette personne? Est-ce qu'on la manipulait? Y a-t-il eu atteinte à la sécurité? L'UES doit répondre à toutes ces questions. »

|

La plupart des activités quotidiennes d'un enquêteur sont un peu plus banales. Il passe beaucoup de temps au volant et doit frapper à bien des portes. Des heures et des heures de recherches et de planification sont nécessaires.

« Les cartes détaillées et les téléphones cellulaires sont fort utiles », indique le sergent Bruce Murphy du détachement de Toronto. « Mais c'est parfois frustrant, surtout quand les gens n'aiment pas se faire poser des questions par un enquêteur. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'en raison de leur manque de collaboration, l'intéressé aura plus de mal à obtenir son attestation de sécurité. »

La communication avec les corps policiers constitue l'une des principales activités de l'UES. Une foule de renseignements sont échangés aussi bien de manière officielle, par le biais du système informatisé central de renseignements des corps policiers canadiens, que de source officieuse, devant une tasse de café, à une station de police locale. L'échange de renseignements à caractère criminel aide les enquêtes policières à se conclure. Par exemple, une arme militaire volée pourrait servir un jour à des criminels pour commettre des délits.

Ce genre d'échanges prend encore plus d'importance pour les Forces canadiennes en Europe. « Ici, le contre-renseignement représente 75 p. cent de notre travail », rapporte l'adjudant Stuart Young, commandant du détachement de Baden-Soellingen. « Les bases de l'OTAN constituent la principale cible des groupes anti-Américains et des mouvements d'opposition à l'OTAN. Ils se servent des groupes légitimes militant en faveur de la paix pour faire avancer leur cause, évoque-t-il. Nous communiquons avec tous les corps de police et services de renseignements européens afin de vérifier [tout] renseignement qui pourrait constituer une menace pour le Canada. »

« C'est très agréable et c'est une façon très intéressante de voyager », constate le sergent Woolley. « Mais c'est fatiguant. Il faut assurer la protection des personnalités officielles 24 heures sur 24 et subir le décalage horaire en plus des effets des horaires irréguliers. »

La conduite à très haute vitesse fait aussi partie de l'entrainement spécial des équipes de protection individuelle. « Imaginez-vous en train de conduire 180 km à l'heure pendant qu'une autre voiture emboutit l'arrière de la vôtre », indique le lieutenant Robert Katzell, commandant du détachement d'Ottawa. Cela ne donne qu'une petite idée du cours sur les services de protection et la lutte contre le terrorisme d'une durée de trois semaines que le lieutenant Katzell a suivi au USAF Office of Special Investigations, à Washington (D.C.) « Nous nous entrainons aussi à la conduite évasive, à l'escorte de protection motorisée à haute vitesse, aux manœuvres de barrage et à la manière appropriée d'emboutir une autre voiture afin de l'enlever de notre chemin. »

Une formation intéressante donnant accès à un travail intéressant. Peut-être bien qu'après tout, les membres de l'Unité des enquêtes spéciales ne sont pas si étranges que ça.

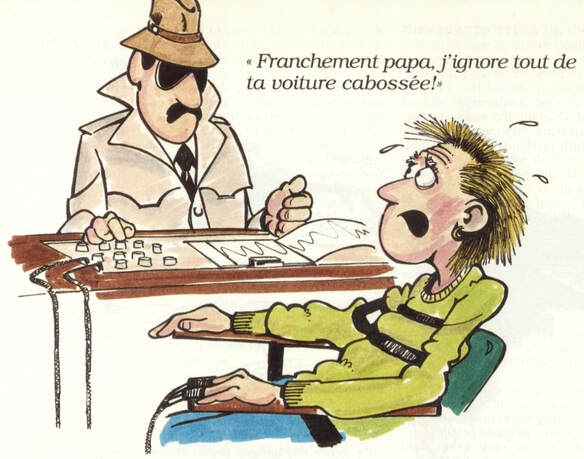

Le détecteur de mensonge : un appareil qui ne ment pas

La seule idée d'être soumis à un examen au détecteur de mensonge, ou examen polygraphique, donne la chair de poule à la plupart des gens. Pourtant, lorsqu'on sait comment les membres de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) se servent du polygraphe, on se rend vite compte qu'il y a plus de peur que de mal.

L'UES est la seule organisation des Forces canadiennes qui utilise le polygraphe. Chacun des détachements régionaux peut compter sur les services d'au moins un opérateur qualifié.

« Le polygraphe est un outil efficace pour l'enquêteur parce qu'il est extrêmement utile pour vérifier si quelqu'un dit la vérité », indique le major Terry Roberts, commandant de la Compagnie d'instruction de la police militaire à l'École du renseignement et de la sécurité des Forces canadiennes de la base de Borden.

Un soldat canadien qui était passé à l'Est en 1955 revint au pays trente ans plus tard. Est-ce qu'il posait une menace à notre sécurité?

« Il accepta de se soumettre à un examen polygraphique et on me demanda de m'en charger, raconte le major Roberts. Nous avons conclu qu'il ne constituait pas une menace. Quand les Allemands de l'Est n'ont plus eu besoin de lui, ils l'ont simplement mis à la porte. »

Le polygraphe est un appareil portatif qui entre dans une valise. Pendant qu'une personne est examinée, cet instrument mesure et enregistre trois paramètres : la respiration, l'augmentation de la tension artérielle et les réflexes psychogalvaniques, ou les variations de la résistance cutanée. L'opérateur de l'appareil doit être un habile intervieweur, un fin observateur du Iangage corporel et bien connaitre la nature humaine.

Même celui qui ment comme il respire aurait des problèmes avec le polygraphe. « C'est la peur d'être pris que l'appareil mesure et non l'aptitude du sujet à mentir », précise le major Roberts.

« L'examen polygraphique est strictement volontaire », déclare le sergent John McClinton du détachement de l'UES de Toronto, qui fait subir plus de 50 examens de ce genre par année en Ontario. « Les résultats de l'examen ne peuvent servir comme élément de preuve et le fait qu'une personne refuse de subir cet examen ne peut être utilisé contre elle. »

On constate un accroissement du nombre d'allégations d'agression et de harcèlement sexuels. Les Forces canadiennes sont, en quelque sorte, un reflet de la société. Elles ne sont pas à l'abri de ces comportements inadmissibles. Malheureusement, l'évidence d'un crime est trop souvent le résultat d'un prétendu conflit entre deux personnes. Lorsque les faits ne peuvent être rétablis d'une façon évidente pour déclarer la culpabilité ou l'innocence, un examen polygraphique peut résoudre le problème. Selon le sergent McClinton, « un examen polygraphique peut servir à faire la lumière immédiatement sur l'affaire. »

Le polygraphe peut être utilisé aussi dans d'autres occasions. McClinton se rappelle le cas d'un militaire accusé d'avoir démoli une voiture d'état-major pendant qu'il était en service temporaire. Toutes les preuves étaient contre lui et on le croyait coupable. II maintenait toutefois son innocence. Il demanda qu'on lui fasse subir un examen polygraphique. Les résultats montrèrent qu'il disait la vérité et l'accusation fut abandonnée.

« Mon plus grand plaisir est de m'apercevoir que la personne est innocente et qu'on l'accusait injustement », conclut le sergent McClinton. ...Par l'adjudant Vic Johnson

L'adjudant Johnson est photographe à la Section de l'information interne à Ottawa. M. Doran est graphiste au sein de la direction des Services de documentation et de dessin à Hull.

|

Cet article peut également être consulté dans son format original en téléchargeant le fichier .pdf adjacent.

|

| ||

----------

Remarques:

1. Le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaire (25 mars 1997) a été produit sous la présidence du très honorable Brian Dickson, ancien juge en chef de la Cour suprême.

2. Ce qui précède est une reproduction d'un article publié dans Sentinelle (volume 26, numéro 2, 1990, p. 9-14), pour lequel le MDN et les FAC conservent le droit d'auteur. Cette reproduction n'a pas été produite en affiliation avec le MDN ou les FAC ou avec leur approbation, mais elle est conforme aux lignes directrices pour une utilisation non commerciale, publiées à : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/propriete-intellectuelle/droit-auteur-couronne.html

3. Bien que cet article utilise le terme « contre-renseignement », les Forces armées canadiennes utilisent maintenant le terme standard de l'OTAN « contre-ingérence ».

Remarques:

1. Le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaire (25 mars 1997) a été produit sous la présidence du très honorable Brian Dickson, ancien juge en chef de la Cour suprême.

2. Ce qui précède est une reproduction d'un article publié dans Sentinelle (volume 26, numéro 2, 1990, p. 9-14), pour lequel le MDN et les FAC conservent le droit d'auteur. Cette reproduction n'a pas été produite en affiliation avec le MDN ou les FAC ou avec leur approbation, mais elle est conforme aux lignes directrices pour une utilisation non commerciale, publiées à : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/propriete-intellectuelle/droit-auteur-couronne.html

3. Bien que cet article utilise le terme « contre-renseignement », les Forces armées canadiennes utilisent maintenant le terme standard de l'OTAN « contre-ingérence ».